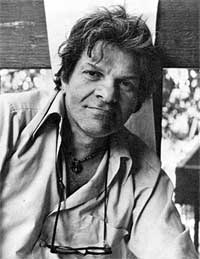

GREGORY CORSO poeta beat

Gregory Corso nacque il 26 marzo 1930 a New York. Le sue poesie comparvero per la prima volta in Italia nel 1962. Al nostro pubblico Corso piacque subito, forse perché interpretò quasi teatralmente e più a lungo di altri il personaggio che tutto il mondo, a torto o a ragione, riteneva tipico della Beat Generation: la trasandatezza, i lunghi viaggi, le letture in pubblico, l’affrancamento dal mondo del lavoro, il desiderio di stupire e il culto della libertà individuale. La sua è una poesia fatta di slanci, di malinconie e di rabbie, che rimane, dopo molti anni, uno dei punti di riferimento imprescindibili dell’opera beat.

Gregory Corso, Beat Generation e opera beat

Dal momento del suo primo apparire, alla fine degli anni Cinquanta, si è molto sottilizzato sul concetto di Beat Generation, di poesia beat e di beat. Questa parola ha cambiato significato qui da noi ed è stata sostituita un po’ superficialmente con hippy, o codificata sul piano musicale con significati diversi da quelli originari. Nemmeno in America, pur mantenendosi evidente il significato originario di beat, è risultato chiaro chi si dovesse classificare come poeta beat. L’antologia migliore, The New American Poetry 1945-1960, includeva nel gruppo dei poeti beat solo Kerouac, Ginsberg, Orlovsky e appunto Corso.

Successivamente Corso viene un po’ messo da parte dalla critica ufficiale. Persino Sally November, l’insegnante che Corso incontrò e sposo nel 1963, non lo aveva mai sentito nominare. Qui da noi ha avuto successo perché è stato identificato con la libertà che veniva dall’America, con la spontaneità creativa, come se tutto ciò che viene scritto di getto sia per ciò stesso genuino. Corso ammette: “Io scrivo d’impulso, così come viene, e scrivere così significa scrivere con onestà, ma significa quasi scrivere in modo goffo. A nessun poeta piace essere goffo. Ma io ho deciso di fregarmene, finché questo mi permetterà di esprimermi con sincerità. Se nella mente del poeta c’è grazia, ci sarà grazia anche nella sua poesia”.

Gregory Corso e la prigione

Corso scrive della prigione, in cui passò parte dell’adolescenza, che “a volte anche l’inferno è un buon posto, se serve a dimostrare con la sua esistenza che deve esistere anche il suo contrario, cioè il paradiso. E cos’è questo paradiso? La poesia”. Ma non ha mai scritto versi sulla prigione. Una volta disse: “Se uno deve arrampicarsi su una scala per raggiungere un punto in alto e da quel punto vedere, allora sarà il caso che scriva su ciò che vede piuttosto che su come ha fatto a salire. La prigione per me è stata la scala”. E l’appiglio per salvarsi, la poesia.

Una delle sue poesie più famose è “The bomb”, i cui versi risultano graficamente composti per realizzare la caratteristica forma del fungo atomico. Un’immagine d’impatto a favore della pace.

Corso era “un ragazzino duro dei quartieri bassi che crebbe come un angelo sui tetti” (Kerouac); “uno scrittore candido, un selvaggio naturale” (Rexroth); “un grande fromboliere di parole…questi accostamenti di parole, simili a quelli degli haiku, non sono nella tradizione americana…Ottiene pura poesia astratta, il semplice suono interiore della lingua…Una rara triste rozza familiarità con la realtà, lui preferisce i suoi sogni. Il suo Paradiso è la poesia…è probabilmente il più grande poeta d’America e muore di fame in Europa” (Ginsberg).

Il periodo di Roma

Cosa faceva Corso a Roma? Frequentava Campo de’Fiori e si identificava con Giordano Bruno “bruciato vivo”; cominciava a bere al mattino, facendo il giro dei bar e delle vinerie, il Beat 72 di via Sacchi, il bar di San Callisto e quello del Tedesco in via Governo Vecchio, tanto che spesso stava male e risultava insopportabile. Possedere qualcosa per lui era impossibile, perché sarebbe stato un vincolo. Non poteva radicarsi da nessuna parte e concludeva le sue giornate salutando con la domanda: “Dove my casa?”, che sarebbe diventata il titolo di una sua raccolta di poesie. Roma fu per lui la ricerca delle radici, ricordiamo che suo padre era di origini calabresi, il luogo simbolico cui appartenere. A Roma ha dedicato una poesia, My beliefs in Roma (Il mio credo a Roma), composta da dodici frasi numerate, come un elenco. L’ultima dice:

“Può darsi che io non sappia tutto quello che c’è da sapere, ma so con certezza che non c’è poi così tanto da sapere”.

Che dire, in mezzo agli attuali “frombolieri” di parole, di ben altre intenzioni manipolatorie?